2012年05月06日

雄大富士山 芝桜祭り

富士山と芝桜が見える芝桜祭りが開催されていました。

キャロは見学できないということで、私はキャロと車でドライブでしたので、これはライの撮影です。

いい天気で、富士山もきれいでした。

4分咲きだそうです。

富士山を食べちゃおう。

朝霧高原道の駅からの富士山です。

エスプレッソソフトをキャロと食べました。

熱いエスプレッソが注がれているのですぐに融けだします。

顔が入んないので底が舐めれないヨ~。

タグ :富士山

2011年09月26日

槍ヶ岳へ行こう!② 合戦小屋

ストレッチなどしながら何回か休んで登ってを繰り返していきます。

上空は、少しガスっています。

きつい登り坂もあります。

紅葉真っ盛りには早いようですが、小さい秋は随所に。

合戦小屋に着きました。燕岳登山口から約3時間、燕山荘まであと1時間のところにある休憩所です。合戦小屋は、登山者の少ない早朝などはリスやカモシカなどの野生動物が顔を出すそうです。

連休のためか大賑わいです。

小屋の中には、燕岳頂上から観た360度パノラマポスターも貼って有ります。

なぜ、合戦小屋というのでしょう。

以下合戦小屋に記された『合戦小屋,地名の由来』からの引用です。

今を遡る桓武天皇の御代!

中房温泉、有明山に住む魏石鬼あり。自らを八面大王と呼称し妖術を使う大鬼雲を起こし、霧を降らし天を飛び、里に出ては財宝、婦女を掠奪し、山野に出ては社寺仏閣を破壊し、狼藉三昧の明け暮れと言われた。

坂上田村麻呂、魏石鬼を滅ぼさんとするも魔力強く、敗戦の連続と思うにまかせず、栗尾山の観音堂に願をかけ、霊夢をさずかる。 『三十三節の山鳥の尾で作った矢を使えば・・・』

甲子の年、甲子の月、甲子の刻に生まれた男,矢村の矢助この尾を献上。ついに中房川上流の谷間で大合戦の末、魏石鬼を打ちはたす。合戦の沢、今の合戦沢をいう。

合戦小屋の下、深い谷間、その地に合戦の歴史あり。今を遡る桓武天皇の御代!

鬼の五体はバラバラに埋められ蘇生を防ぐ。耳塚、首塚、立足等、地名として今に残る。

山鳥の尾を献上した矢村の矢助、夫を魏石鬼に殺された母に育てられる。母は云う。『命あるもの全て親子、夫婦の関係あり、比さばなげくもの必ずあり。』

矢助、一切の殺生をせず成人し、ある時ワナにかかった山鳥を救い放つ。その年の暮れ矢助嫁をめとる。

三年後坂上田村麻呂との出会いとなる。嫁の差し出す山鳥の尾を献上、矢助、永遠の生活を保証する恩賞を得る。

翌日、嫁一通の手紙を書き置いて姿なし。『我、三年前に助けられし山鳥。高恩に報いるべく、かしづくも、もはやその要もなし。三十三節の尾羽は我の尾なり』と・・・

今を遡る桓武天皇の御代!

合戦の歴史あり。合戦小屋の下、深い谷間。

外で飲む珈琲は格別です。

タグ :合戦小屋

2011年02月02日

レトロな館 金宇館

古いレトロな建物は、味があって落ち着きますね。

松本美ヶ原温泉金宇館の談話室。暗さがまたいいです。

タイルの洗面台。

石の階段。

アンティークな備品。

懐かしいビル・エバンスのワルツ・フォー・デビーが流れていました。

真空管のアンプがまたいいですね。

昭和の古きよき時代にタイムスリップ出来そうです。

タグ :金宇館

2011年01月17日

山形村 清水寺

清水の舞台から飛び降りたら、松本平に不時着できるでしょうか。

なかなかいい眺めです。

初日の出を見に来る方もいるそうです。

全国でこの寺と京都のみがキヨミズデラと読むそうです。

古の因縁がありそうですね。

仁王様 おなかを切られてあるそうです。何か中に入っていたのかしら。

百体観音

お地蔵様

本堂

鐘楼 除夜の鐘を皆で突きましょう。今年は20人くらいで変わりばんこに突いたようです。

新しい憩いの館 あららぎの庄

タグ :清水寺

2010年12月23日

京都 嵐山

レストラン嵐山の昼食。

渡月橋と嵐山。

嵐山は桜や紅葉の名所。京都市街の西に位置し、平安時代に貴族の別荘地となって以来、京都の代表的な観光地となっています。嵐山の中心部を流れる桂川にかかる渡月橋は嵐山の象徴。渡月橋をはさんで上流が大堰(おおい)川で、下流から桂川です。

托鉢僧。

僧は「三衣一鉢」といって、三種の法衣と托鉢・食器に用いる一個の鉢だけあればよいとされています。出家した僧は質素な姿であるべきだということです。釈尊の教えに従えば、本来は雨季を除いては各地を遊行(ゆぎょう)しなければならないのですが、末法時代に入ると、その修行を厭(いと)い平気で定住を始め、妻帯し、法事で高額な供養をむさぼり、裕福な住居に住み、と出家とはいえない僧侶の堕落が始まりました。経典には、こうした悪侶には供養してはならないことがはっきり記されています。大般涅槃経には「若し優婆塞(うばそく)、是の比丘(びく)の是破戒人なるを知らば、給施し、礼拝し、供養すべからず(中略)若し僧中に於いて破戒の者有らば、袈裟(けさ)を被(き)るの因縁のみを以て、恭敬・礼拝すべからず」とあります。

この托鉢僧は、大丈夫でしょうか。

グッドショット撮れましたか。

今年は特に「嵐」のあたり年でしたね。

甘酒で一休み。

藤原道長が大堰(おおい)川に詩、和歌、管弦の三船を浮かべ風流韻事の催しを行なった際、いずれにも通じた藤原公任は、遅れてやってきて三船のどの船に乗るか迷った際和歌の船に乗り込んで、詠んだ歌。

朝まだきあらしの山のさむければもみぢの錦きぬ人ぞなき

(歌の意:朝も早く嵐山を吹き降ろす風が寒いので、紅葉が散りかかり、錦の衣を着ない人はひとりもいない)

人々は公任の歌を絶賛し、公任自身はのちに、漢詩の舟に乗ってこの歌ほどの漢詩を作れば名声も一層あがったであろうにと口惜しがったといいます。公任は和歌のほかに漢詩・音楽の道にも長じていました。

この逸話を『三船の誉れ(さんせんのほまれ)』または、『三船の才(さんしゅうのさい)』といいます。

官位には恵まれなかったようですが、芸術の才能のある人は文化を後世に残し、時代を超えて輝きますね。

お店のお兄さんがイカを洗っています。

ほう、ここで獲れるんですか。

イカは川にゃおりませんわ。

そうだ、京都、いこう!

という言葉がありましたが、たまには日本らしい良さを味わいに、古都に出かけるのも良いですね。

2010年12月22日

京都 八坂神社

慶応4年(1868年)の神仏分離令(廃仏毀釈運動)により、元々「祇園神社」「祇園社」「祇園感神院」と呼ばれていたのが、「八坂神社」と改められました。かつての社名から祇園さんの愛称で呼ばれています。

牛頭天王は中国では仏教の守護神で、日本では素戔嗚尊(スサノオ)と呼ばれています。八坂神社を総本社としこのスサノオを祭神とする神社が、日本全国に約2300社あるとされています。

京都で有名な祇園祭は、貞観11年(869年)に各地で疫病が流行した際に神泉苑で行われた御霊会を起源とするもので、天禄元年(970年)ごろから祭礼として毎年行われるようになりました。

この祇園社は当初は興福寺の配下でしたが、10世紀末に戦争により延暦寺がその末寺としたそうです。1070年には祇園社は鴨川の西岸の広大の地域を「境内」として認められ、朝廷権力からの「不入権」を承認されています。

1384年に足利義満は、祇園社を比叡山延暦寺から独立させました。でも、それで祇園社が幕府配下となったわけではなく、以降、祇園祭は経済的に力をつけていた京の町衆により行われるようになり、現在に至っています。

と言う歴史を見ていきますと、神社と寺は、対等の関係ではなくもともとは仏教のなかに取り込まれていた存在であったと言う気がしますね。聖徳太子は、仏教を広めました。日本に仏教が伝来したのは欽明天皇の治13(552)年。このとき物部、中臣等の諸豪族は日本古来の神々に固執して、異国の仏を激しく排斥しました。その時、聖徳太子は敢然と仏法を擁護し、物部守屋等と戦ってこれを打ち破り、ついに仏法を根底に据えた国家を築き上げたのです。推古2(594)年の「三宝(仏・法・僧)興隆」の詔勅は日本が始めて仏法を国教とした宣言と言われています。聖徳太子は、「法華経」の解説書である・「法華経義疏・ほけきょうぎじょ」 を 書きました。 「法華経義疏」は、現存する1番古い書物といわれています。 聖徳太子がつくった「17条の憲法」は 「法華経」の思想が基になっています。

その後、仏法は大いに興隆します。しかし、そのうち釈迦(釈尊)の経典が六宗があっても、それぞれの経の勝劣が分からなくなり、世は乱れてきます。このとき最澄(伝教大師)が登場します。聖徳太子の約二百年後になりますが、仏法の乱れを見た伝教大師は、桓武天皇に奏して奈良の六宗と公場対決を遂げ、そのことごとくを帰伏させました。法華経を中心にすえた仏法が確認され、像法時代(釈尊滅後一千年間が正法時代、釈尊滅後一千年から二千年までの一千年間が像法時代、その後の五百年が末法時代の始まり)の平安な時代となります。

最澄(伝教大師)は、諸天善神(自然の働きなど)は、正しい法を伝えていく人を守る働きをすると仏典を引用して説明しています。すなわち「法華経 安楽行品第十四」には法華経の行者を全ての諸天善神が必ず守護することが説かれています。「諸天善神が昼となく夜となく、常に法を広めるために法華経の行者を守護する」とあります。ということで、祇園社は当時の仏教の中心であった比叡山延暦寺の管轄下に置かれていたということかと思います。廃仏毀釈は、これを壊していった流れで、権力者が神社を利用して、民衆を操り、戦争への道を辿りました。結局、諸天善神が守護することもなく、神風も吹かず、日本は負けました。そして天皇は、現人神ではなく、国の象徴となりました。権力者が天皇の権威をかりて自らの政治権力を追行するのは、民衆にとっては危険を伴いますね。(天皇は尊重すべきで、悪いわけではなく、悪い権力者に利用されると怖いということです)

八坂境内舞殿の東には、『平家物語』巻六にも逸話の残る「忠盛灯籠」があります。祇園に怪しい風体のものが現れるという噂が立ち、平忠盛が退治を命じられます。忠盛が生け捕ってみると、雨よけのために藁束をかぶり、灯籠に油を差しに来た老法師であったといいます。

厄年に当たる方。人生の節目だととらえ、いい年にしてください。

2010年12月20日

京都 友禅苑

友禅染の祖といわれる宮崎友禅。1654年(承応3年)頃に生まれ、元禄の頃京都の知恩院の門前に住んでいたとされています。宮崎友禅の生誕300年を記念して1954年に造園された友禅苑。 国宝・知恩院三門の南にあります。宮崎友禅の銅像。

友禅染は今から三百年前の元禄時代に、宮崎友禅斎という人物により始められました。友禅斎は扇絵師で、それまでの麻地に藍一色の単彩風に染めた「茶屋染」の技術を基本にして、素晴らしい模様を扇に染め出しました。彼の扇は飛ぶように売れ、それに着目した呉服屋が着物の柄として染め、売り出したところ大好評を得て、瞬く間に広まったようです。カリスマデザイナー友禅斎の図案は扇から染物にいたるまで大人気となりました。その評判を聞きつけた当時の出版社は、早速彼に図案を一覧にした本を描かせ、「大風流模様尽」と題して売り出しました。これがきっかけとなって全国的に友禅模様が大流行するようになったのだそうです。

木の葉も染まり、、、。

水も染まり、、、、散策によいお庭になっています。

2010年12月19日

京都 知恩院

京都の冬の風物詩といわれる大晦日の除夜の鐘で有名な知恩院。

鐘を撞く数は我々がもつ煩悩、108の数で行われます。

知恩院の鐘は日本三梵鐘とよばれ、僧侶たちが共々に綱を握り

「えーいひとつ」

「そーれ」

の掛け声のもと一打一打鐘が撞かれます。そして、鐘が撞き終わり、新しい年を迎えることになります。

この三門は、非常に大きく圧巻です。

この建築を請け負った大工の棟梁、五味金右衛門は、建設予算が超過した責任をとって自刃したといいます。

その夫婦の木像を納めた棺が白木の棺といってこの三門の楼上に安置されているそうです。

御影堂。

元祖法然上人は、平安の末、長承2年(1133)4月7日、美作国(現在の岡山県)時国の長子として生れました。

幼名は勢至丸。勢至丸が9歳のとき、時国の館が夜襲され、不意討ちに倒れた時国は、枕辺で勢至丸に遺言を残します。

「恨みをはらすのに恨みをもってするならば、人の世に恨みのなくなるときはない。恨みを超えた広い心を持って、すべての人が救われる仏の道を求めよ」という遺言でした。

この言葉に従い、勢至丸は菩提寺で修学し、その後13歳で比叡山に登って剃髪授戒。天台の学問を修めます。

はじめ円明房善弘と名乗りますが、久安6年(1150)、18歳の秋、黒谷の慈眼房叡空の弟子として法然房源空となり、叡空のもとで勉学に励み、「智恵第一の法然房」と評されるほどになりました。以後、法然上人は遁世の求道生活に入ります。

この時代は、政権を争う内乱が相次ぎ、飢餓や疫病がはびこるとともに地震など天災にも見舞われ、人々は不安と混乱の中にいました。ところが当時の仏教は貴族のための宗教と化し、不安におののく民衆を救う力を失っていました。学問をして経典を理解したり、厳しい修行をし、自己の煩悩を取り除くことが「さとり」であるとし、人々は仏教と無縁の状態に置かれていたのです。そうした仏教に疑問を抱いていた法然上人は、膨大な一切経の中から、阿弥陀仏のご本願を見いだします。ただ一心に念仏を称えることにより、すべての人々が救われるという経文でした。

承安5年(1175)、上人43歳の春、浄土宗が開宗されたのです。

(知恩院の説明文より)

但し、法華経では、それ以前の法は方便で説いたので、一旦正直に捨てなさいと説かれています。

唱える仏の名号は、末法時代(釈迦 の死後1,500年(または2,000年)以降の時期のこと)に入ってから、明かされるとされています。

なにやら、頭上を見上げて指を刺したりしています。何があるの?

そう、傘の忘れ物です。

当時の名工、左甚五郎が魔除けのために置いていったという説と、知恩院第32代の雄誉霊巌上人が御影堂を建立するとき、このあたりに住んでいた白狐が、自分の棲居がなくなるので霊巌上人に新しい棲居をつくってほしいと依頼し、それが出来たお礼にこの傘を置いて知恩院を守ることを約束したという説とが伝えられています。

いずれにしても傘は雨が降るときにさすもので、水と関係があるので火災から守るものとして今日も信じられています。

ビニール傘の忘れ物。

三方正面真向の猫。

大方丈の廊下にある杉戸に描かれた狩野信政筆の猫の絵。

どちらから見ても見る人の方を正面からにらんでいるのでこの名があります。親猫が子猫を愛む姿が見事に表現されており、親が子を思う心、つまりわたしたちをいつでもどこでも見守って下さっている仏様の慈悲をあらわしているそうです。

方丈庭園は江戸時代初期に小堀遠州と縁のある僧玉淵によって作庭されたと伝えられます。

池泉回遊式の庭園で、方丈の華麗な建築と背後に迫る東山の風光とともに、情緒あふれる美しい風景を醸します。

知恩院の建物が拡充したのは、徳川時代になってからのことです。

徳川家は古くから浄土宗に帰依しており、家康は生母伝通院が亡くなると知恩院で弔い、また亡母菩提のため寺域を拡張し、ほぼ現在の境内地にまで広げたのです。

念仏は、死んでから西方浄土に生まれてくるという教えなので、この世の重税にあえぐ民衆に諦めの気持ちを抱かせて統制していく一つの政治利用ともいう説もあります。

それでも飢饉が続くと、耐え切れず百姓一揆が江戸時代は沢山各地で起こりましたが、、、。

中国の念仏宗の開祖善導(613-681)が諸国を教化した際には、男女貴賎を問わず、その徳を仰ぎ、称名念仏を一日に十万遍も行う者、あるいは高所から飛び降りたり、入水して自殺する者、身を焼く者等、熱狂的な信者が続出したといいます。

善導自身、早く極楽浄土に行きたいと自害しています。首をくくって柳の木から飛び降りたそうですが、その際縄が切れたか、枝が折れたか、善導は大旱魃(かんばつ)で固くなった土の上に落ち、腰骨を打ち折って七日七夜の間苦しみ、わめき叫んで死んだということです。日蓮は「善導と申す愚癡の法師がひろ(弘)めはじめて 自害をして候ゆへに・念仏をよくよく申せば 自害の心出来(しゅったい)し候ぞ」と、熱心な念仏信仰者には、自殺の願望が生ずると言っています。日本人の自殺者が多いのは、念仏宗(浄土宗)が、民衆の間で広がったため、と言う説もありますが、そうだとすれば悲しい事実ではあります。人の心を揺さぶるような哀音の響きと言われる念仏を唱えていると、メランコリーな気分になってくるのはそのためでしょうか。若い人は、別段信仰心はないかも知れませんが、自分の先祖代々の信仰が無意識層まで、思想哲学としてしみ込んでいて簡単には生命の傾向性を変えられないものです。後悔しやすい、諦めやすい、人のせいにしやすい、悪いことをされるといつまでも根に持ち許さない、、など無間地獄に陥るタイプです、、、要注意。

石段で、一息ついて。

一歩出ると、京都の街並み。

2010年12月18日

京都 東映太秦映画村

修学旅行生にも人気の京都太秦の東映の映画村。

実際の映画収録も行なわれていたりします。

女優の方とのふれあいも。

手裏剣、当たるかな。

レトロ、大正ロマン。

ネッシーもここで撮影?

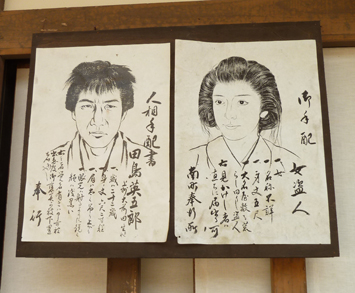

人相書き、誰かに見覚えが、、、。

ご存知、遠山の金さんの舞台。

歴代の金さん。

最近の金さんも。

前出参考記事:遠山のキャロさん。

http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e600788.html

キャロも連れてきたかったなー。

ワンコOKでしょうか?

自然の中に鳥居が、、、、突然地面が揺れ始めました。

現れたのは、、、、

お化け屋敷は女の子に人気ですね。

小学生たちもご来場。

京都は、修学旅行でも栄えていますね。

2010年12月16日

京料理の真髄 よ志のや

京都東山の京料理旅館「高台寺 よ志のや」にて、京料理の趣向を愉しみに案内していただきました。

夕暮れが美しい佇まい。

カウンターバーで、食事かと思いましたが、待ち合い室でした。

美人女将のご挨拶。のちほど、舞妓も参りますので、お楽しみに、、、、ほんまでっか?

冗談に思っていましたが、先日の通り、ご登場いただきました。

http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e624260.html

今回は、お料理のレポートです。

前菜。

青み大根、厚焼玉子、栗甘露煮、黒豆、才巻、柿餅、衣被。

才巻っていうのは小さな車海老のことをいいます。

昔、武士の腰刀の鞘(さや)に刻み目が付いていて、車海老の縞模様がこれに似ていたので、車海老の略称を鞘巻き(さやまき)と言いました。これがなまって、サエマキ、 サイマキとなり、これが小さな車海老の呼び方になったそうです。

先付。

胡桃豆腐。

椀物。

清汁仕立て 椎茸真丈。

向付、何が入っているのかな、、、。

鯛、鮪、間八のお刺身でした。

蒸物。

金目鯛酒蒸し。どこに鯛が?

何気なく隠れているところが奥ゆかしいです。

焼物。

黒毛和牛の石焼。

軟らかいお肉です。

揚物。

松茸東寺揚げ

東寺で湯葉が作られていたことから、その湯葉で巻いて揚げた料理を東寺揚げと呼びます。

酢物。

鰻作酢。

盛り方がお洒落ですね。

留椀、赤味噌仕立て。

飯物、銀杏御飯。京漬物。

デザート。

ラ・フランスのコンポート。

舞妓さんとお話をしながら、京料理をつつく、、、京都はいいところ。

料理は舌で愉しむものですが、よく吟味された器に色彩の雅味が加わる、、、、目でも愉しむ、それが京都、日本料理の真髄ですね。

2010年12月14日

京都 舞妓さん 「事始め」

京都市の花街で13日、正月の準備を始める「事始め」がありました。祇園で、舞妓(まいこ)さんたちが1年の感謝と新年の変わらぬ付き合いを願い、芸事の師匠やひいきのお茶屋をあいさつ回りするのです。準備というか、もう舞妓さんたちは、新年なんですね。「おめでとうさんどす」の声が各所で響きました。

舞妓さんが1人ずつ進み出て「来年もよろしゅうおたの申します」とあいさつします。師匠らは、「来年もおきばりやす」と激励し、新しい舞扇を手渡します。

舞妓さんといえば、「京都」の象徴ですね。

舞妓さんはおおむね二十歳までの娘さんに限られています。舞妓さんを卒業する時期が来ると「襟かえ」をして芸妓さんになります。中学校卒業と同時に置屋さんで仕込みさんとして修行を始める娘さんが多く、なかには、置屋さんで修行しながら中学校へ通うといったケースもあるようです。

仕込みさんとしての修行が終わり、舞妓さんになる前の一カ月ほど「見習いさん」としてお茶屋さんの仕事を手伝いながら、自動車免許の路上教習のように実際のお座敷にでるための勉強をします。京都以外の出身の娘さんには京言葉などを少なくても一年程は修行しなければなりません。置屋さんに表札を出してもらい、組合にも登録が済むといよいよ舞妓さんとしての仕事が始まります。紋付きの黒い着物にだらりの帯の姿で、お茶屋さんに挨拶廻りをし、お披露目をします。

舞妓さんの特徴のひとつである日本髪は、すべて彼女達の自毛です。

お化粧は自分でします。最初の一年ほどは下唇にしか紅をさしません。また顔を白く塗るのは、照明器具がろうそくなどだった時代、薄暗い中でもはっきりと顔が見えるようにとの工夫の名残りです。

着物は、舞妓さん達の持ち物ではなく全て置屋の女将さんのものです。振り袖にだらりの帯。この振り袖は、よく見ると丈が少しつめて短くしてあります。これは、小さい子供の浴衣などをそうするように、舞妓さん達が幼く見えるようにそうされているのです。

祇園の芸妓、舞妓は、すべて井上流の舞を習います。ですから、お座敷で舞われるのも井上流の舞です。

祇園では昭和30年代から40年代にかけてお茶屋150軒、芸妓、舞妓合わせて600人を数えましたが、時代の流れと共に花街の規模は縮小していきました。この町のシンボルというべき舞妓も一時は20人以下へと落ち込んでいましたが、近年徐々に回復し、現在は30人弱にまで増えていると言われます。祇園の特別天然記念物の様な貴重な存在、それが舞妓です。

宮川町の舞妓さん里美さんです。山梨のご出身。しなやかな舞を見せていただきました。

舞妓さんが1人ずつ進み出て「来年もよろしゅうおたの申します」とあいさつします。師匠らは、「来年もおきばりやす」と激励し、新しい舞扇を手渡します。

舞妓さんといえば、「京都」の象徴ですね。

舞妓さんはおおむね二十歳までの娘さんに限られています。舞妓さんを卒業する時期が来ると「襟かえ」をして芸妓さんになります。中学校卒業と同時に置屋さんで仕込みさんとして修行を始める娘さんが多く、なかには、置屋さんで修行しながら中学校へ通うといったケースもあるようです。

仕込みさんとしての修行が終わり、舞妓さんになる前の一カ月ほど「見習いさん」としてお茶屋さんの仕事を手伝いながら、自動車免許の路上教習のように実際のお座敷にでるための勉強をします。京都以外の出身の娘さんには京言葉などを少なくても一年程は修行しなければなりません。置屋さんに表札を出してもらい、組合にも登録が済むといよいよ舞妓さんとしての仕事が始まります。紋付きの黒い着物にだらりの帯の姿で、お茶屋さんに挨拶廻りをし、お披露目をします。

舞妓さんの特徴のひとつである日本髪は、すべて彼女達の自毛です。

お化粧は自分でします。最初の一年ほどは下唇にしか紅をさしません。また顔を白く塗るのは、照明器具がろうそくなどだった時代、薄暗い中でもはっきりと顔が見えるようにとの工夫の名残りです。

着物は、舞妓さん達の持ち物ではなく全て置屋の女将さんのものです。振り袖にだらりの帯。この振り袖は、よく見ると丈が少しつめて短くしてあります。これは、小さい子供の浴衣などをそうするように、舞妓さん達が幼く見えるようにそうされているのです。

祇園の芸妓、舞妓は、すべて井上流の舞を習います。ですから、お座敷で舞われるのも井上流の舞です。

祇園では昭和30年代から40年代にかけてお茶屋150軒、芸妓、舞妓合わせて600人を数えましたが、時代の流れと共に花街の規模は縮小していきました。この町のシンボルというべき舞妓も一時は20人以下へと落ち込んでいましたが、近年徐々に回復し、現在は30人弱にまで増えていると言われます。祇園の特別天然記念物の様な貴重な存在、それが舞妓です。

宮川町の舞妓さん里美さんです。山梨のご出身。しなやかな舞を見せていただきました。

2010年12月13日

京都 高台寺

鷲峰山(じゅぶざん)高台寺(臨済宗建仁寺派)

東山霊山(りょうぜん)の山麓、八坂法観寺の東北にあります。豊臣秀吉没後、その菩提を弔うために秀吉夫人の北政所(ねね、出家して高台院湖月尼と号す)が慶長11年(1606)開創した寺です。造営に際して、徳川家康は当時の政治的配慮から多大の財政的援助を行なったので寺観は壮麗をきわめました。

現在旧持仏堂の開山堂、霊屋、傘亭、時雨亭、表門、観月台等が国の重要文化財に指定されています。

外国の観光客にも人気です。

開山堂を中心に東西に広がる池庭は小堀遠州作と伝えられています。ライトアップされ幻想的です。

吸い込まれそうなほど、池に映る紅葉がきれいです。

小堀遠州は武士でしたが、多芸多能な天才であり、色々な面で後世に名を残しました。茶の湯に優れ、天下第一の茶匠の地位に上りつめ、武芸茶人の筆頭に挙げられていますた。その茶の湯は「きれいさび」と評され、将軍家茶道師範名を得て遠州流をおこしています。建築や造園にも天才的な腕を発揮しており、他にも二条城二の丸や江戸城の庭園等数々の建築や庭園があります。

オーブが漂う竹林。幕末の志士たちも観覧しているのでしょう。

2010年11月29日

京都 金閣寺

京都金閣寺。金閣寺は通称で正式には鹿苑寺。

写真機によって印象が違いますね。 (LEICA V-LUX 20)

前出:http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e609152.html

応永4年(1397)に将軍職を義持に譲った足利3代将軍義満が、西園寺公経の山荘の跡に「北山殿」と呼ぶ別邸を造って隠棲しました。応永15年義満が没するまで政治の中心となりますが、彼の死後その子義持によって禅刹に改められ、義満の法号にちなんで「鹿苑寺」と号するようになりました。

昭和62年に金箔の修復作業が行われました。その際に修復にかかった総工費は7億4千万円で、以前使用された量の10倍にあたる20キロの金を使ったそうです。また、金閣寺の説明書によると、以前の五倍の厚さの金箔に張り替えたとされています。拝観料は、一年間でその4倍くらいあるらしいです。

金閣は世の中を表していると言われ、一番下の一層には貴族がいて、その貴族を押さえ込むように二層には武士がいる。そして、それらを支配するのが仏教であり、全体を支配しているのが、今まさに天に向かって羽ばたこうとしている鳳凰(義満)であるということです。一般の庶民は、どこに?

出口近くにあるお茶屋さん。

こういうのも日本文化ですね。

2010年11月25日

京都 清水寺

京都は、日本の西安です。

お、舞妓さんか、、、、と近づいてみると、舞妓に扮した観光客のおば様でした。

舞妓さんは、20才までなので、明らかに違いました。

本物の舞妓さんが見れると京都に来たかいがあるのですが。

修学旅行で賑わう参道。

清水寺の門が見えてきました。

清水寺の由来(公式ホームページより)は、

音羽山清水寺は、1200余年前、すなわち奈良時代の末、宝亀9年(778)の開創になります。

奈良子島寺の延鎮上人が「木津川の北流に清泉を求めてゆけ」との霊夢をうけ、松は緑に、白雲が帯のようにたなびく音羽山麓の滝のほとりにたどり着き、草庵をむすんで永年練行中の行叡居士より観世音菩薩の威神力を祈りこめた霊木を授けられ、千手観音像を彫作して居士の旧庵にまつったのが、当寺のおこりであります。

その翌々年、坂上田村麻呂公が、高子妻室の安産のためにと鹿を求めて上山し、清水の源をたずねて延鎮上人に会い、殺生の非を諭され、鹿を弔うて下山し、妻室に上人の説かれたところの清滝の霊験、観世音菩薩の功徳を語り、共に深く観世音に帰依して仏殿を寄進し、ご本尊に十一面千手観音を安置したのであります。

その後、上人は坂上公を助け、協力して更に地蔵尊と毘沙門天とを造像してご本尊の両脇士とし、本堂を広く造りかえました。

音羽の滝は、清水滾々と数千万年来、音羽の山中より湧出する清泉で、金色水とも延命水ともよばれ、わが国十大名水の筆頭にあげられる。ここより「清水寺」の名がおこったわけであります。 以上

私は、山形村清水寺との関係で、木曽義仲の縁がかなりあると思います。

参考山形村清水寺:

http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e354412.html

ものぐさ太郎と清水寺 義仲伝説:

http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e458037.html

着物姿は、日本的でいいですね。

仁王は、さすがに怖い、、、。

持ち上げられますか?

これは、現代のコンパクトデジカメで撮影しています。

前出記事と同じアングルで撮った清水の舞台。

コーティングされているので、フレアは出ません。ただし、空の調子は飛んでいます。

ローライフレックススタンダードで写す京都:

http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e609152.html

有名な水のみ場。

清水の舞台は高さ13m

飛び降りる覚悟は、、、ないですよね。

上の写真と同じカメラで、ここまでアップできます。(LEICA V-LUX20)

参道の八橋店。

八橋の元祖のお店。

創業当初。もともとは、橋下駄をイメージしていて長方形だったようです。この店のは、今でも皆長方形です。特許などがあったりして、他社では、三角に包んで、味の追求。どっちが美味しいかは、ぜひご自分の舌で。

家の娘たちは、ニッキが、いやらしく、ニッキの入ってない「おたべ」と言うブランドがいいようです。私の修学旅行時代もありました。